魔法のような、普通の日常の記録

5月6日 連休最後の日

庭のプチトリアノンが、そっと開きはじめた。

プチトリアノン──それは、バラの名前。

マリー・アントワネットの肖像画に描かれた薔薇をモデルにして作られたという品種。

その花びらはいくえにも重なり、柔らかな光を湛えながら、どこか“芳醇”という言葉が似合う。私の中では、いかにも“外国の薔薇”という印象。

外国の薔薇のイメージ、それは、ボッティチェリの《ヴィーナスの誕生》。

空や海にふわりと舞っていた薔薇に、どこか似ている。

庭には、もうひとつの薔薇も咲いている。「マリー・アントワネット」という名をもつ薔薇。

こちらはとても華やかで、香りがいい。

子どもの頃、世界のお姫様の肖像画が絵柄になったトランプを持っていた。その中で、私がいちばん惹かれたのがマリー・アントワネット。とにかく、可憐に見えた。

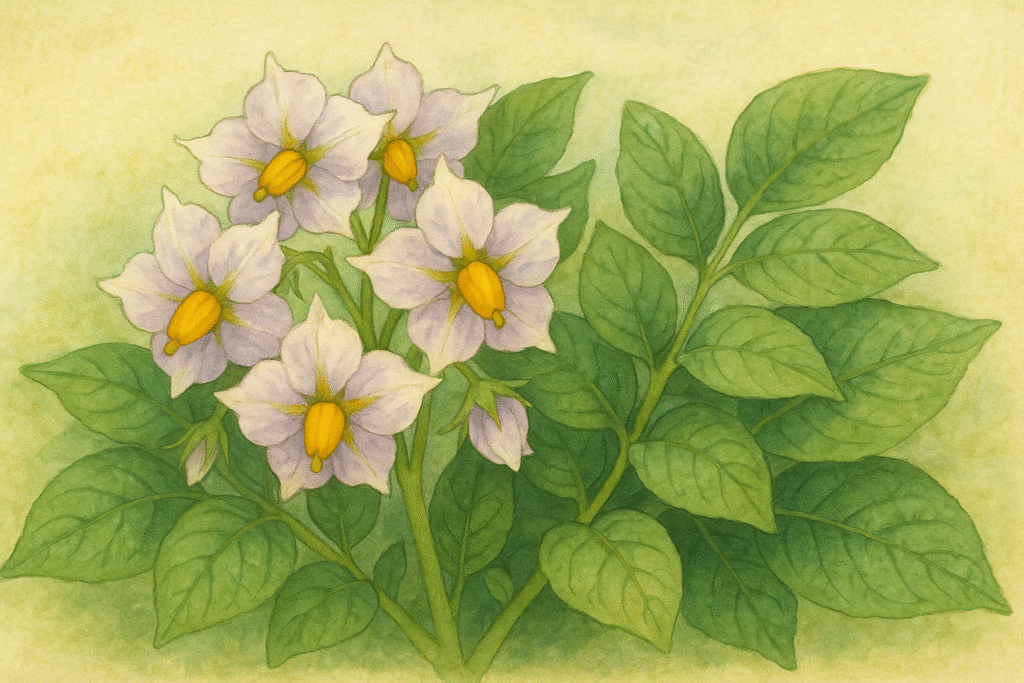

彼女は、じゃがいもの花が好きだったらしい。紫と白の星型の花。その姿は、どこかエーデルワイスのように洗練されていて、ただ“素朴”と片付けるには惜しい、静かな美しさをたたえている。

世間では、マリー・アントワネットには少し愚かな印象がついてまわる。でも、本当はどうだったのだろう。じゃがいもの花の良さを見出せる、その感性に、私はとても惹かれている。

庭で咲いた薔薇を見ていると、ふと、森茉莉の文章が思い浮かぶ。

「ボッティチェリの薔薇」という言葉。

紅茶茶碗に描かれた、薄紅の花と青みがかった葉。それが、イタリアの美術館で見た《ヴィーナスの誕生》の空や海に散っていた薔薇に似ていることから、そう名づけられたという。

その茶碗で紅茶を飲む時間は、彼女にとってひとつの儀式のようだった。小説が書けないという苦悶のなかでも、お湯を沸かし、ティーバッグでお茶を淹れる。

そばには、銀のスプーンと厚いガラスのミルク入れ。そして、ヴェルモットの空き瓶に挿した赤い薔薇や、コカ・コーラの壜に活けられた濃紅の薔薇や白い花。

それらが、彼女のまなざしのなかで、美の調和を奏でていた。

「酒と薔薇の日々」ではなく、「紅茶と薔薇の日々」。

私もまた、花を活けるとき、誰かに見せるためではなく、自分のなかの“美しいバランス”を探しているのかもしれない。

昔、雑誌で見たブルックリンのゲイカップルの暮らしを思い出す。廃墟のような建物を改装して暮らすふたり。

花を飾るのは、人工的な香りが苦手な彼の習慣だった。階段の下や、大きなテーブルの上。無造作に枝を伸ばす花たちが、生きたままの姿で飾られていた。

その暮らしぶりは、どこか森茉莉の部屋と重なる。

「アール・ド・ヴィーヴル」「私生活即アート」。

そんな感覚に、私はずっと憧れている。

いま、部屋にはまだ薔薇を活けていない。庭で咲いているプチトリアノンと、マリー・アントワネット。花を切るタイミングを少しだけ迷っている。陽の光を受けて咲いているその“いま”の姿をもう少し見ていたいから。

咲きはじめの光が薄れていき、静かになるのを確かめる。タイミングを待つその時間。この静けさもまた、「紅茶と薔薇の日々」のなかの、ひとつの物語。

今日は連休の最終日。

みなさんは、どんな時間を過ごされましたか?

薔薇の香りのような、小さな幸せが、心に残っていますように。

コメント